英文版原载:Meg Foster,“ Online and Plugged In?: Public History and Historians in the Digital Age,”该文由李娟(兰州大学历史文化学院讲师)翻译

英文版原载:Meg Foster,“ Online and Plugged In?: Public History and Historians in the Digital Age,”该文由李娟(兰州大学历史文化学院讲师)翻译。“plugged in”在计算机领域指的是一种插件,这一软件概念含有对主程序功能进行可选择性拓展的意思,这里译为“拓展”,取其隐喻,意为数字人文学者在数字环境中对研究内容的丰富。( 章军补译)

该文获得了应用史学蒂博奖(Deen De Bortoli Award in Applied History)。当“知识、权力和生产能力都出现前所未有的分散”,公众史学家在数字时代应该扮演怎样的角色?该文通过具体的案例分析,深入浅出地分析了这一问题。

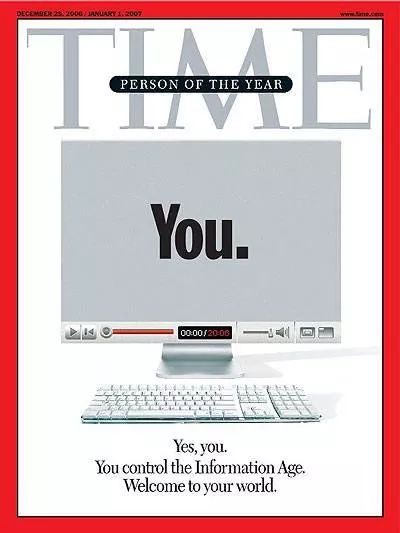

2006 年《时代》杂志刊登了一篇专题文章,“揭露”人们对历史及其创造者的普遍误解。托马斯 · 卡莱尔(Thomas Carlyle)曾有句名言:历史就是“伟人传记”。但这篇文章告诉读者,过去并非如此简单公文写作怎么写。相反,历史是“有关集体与合作的故事”,是关于创造这个世界的普通人的。 [1] 这并不是新颖的观点。最晚到 20 世纪 70 年代,一场要将普通人嵌入历史画卷之中、“从下而上书写历史”的运动,就已经兴起了。[2] 但是直到 2006 年,这种思考历史的方式才变得司空见惯。《时代》这篇文章的突破性在于,它描述了人们是如何创造历史的。他们利用网络和数字平台——“Web 2.0”——自行创造内容并影响了空前庞大的人群。《时代》写道:“2006 年,互联网成了一种工具,将无数人的微小贡献汇聚一处,让他们变得重要。”这项工作硕果累累,因而“你们”,也就是普通人,成了《时代》杂志的年度人物。 [3] 当《时代》杂志说,“创造历史”的人就是塑造世界的人的时候,其实还有一层意思。 [4] 人们还能利用这些技术获取和创造有关过去的故事。

Web 2.0 影响着人与人的互动方式,也包括公众史学家和普通人与历史学 发生联系的方式。众多的数字平台,如线上论坛、博客、移动设备、应用程序、手机、平板电脑、社交媒体等等,方便了“用户深度参与”,任何人只要能连上网络,就都能为理解过去贡献力量。通过这些全新的途径,有关历史的观念也跨越国家、文化和语言,触及了比以往更多的人。

本文将探究互联网与公众史学之间复杂而强大的关系。在数字化世界中,“你们”——公众史学家和普通人——都因使用互联网而变得强大。本文将探索,在数字化世界中,人们如何体验和实践公众史学。Web 2.0 是一个动态领域,它为创造历史提供了机遇与挑战。尽管互联网可以便于我们创造更加开放的历史,但同时也产生了关于控制把关、权威以及谁有权谈论历史的问题。网络的确提供了传播历史信息的新途径,但这些信息应该如何使用,为谁所用,仍有待商榷。

公众史学家和普通人已经撰写了不少略微触及 Web 2.0 与创造历史的问题的文章,但本文是针对这些趋势的第一篇全面反思性文章。 [5] 它将分析公众史学家与普通人探索这一领域的情况,及其目前在控制、利用这些新技术研究过去时,产生的问题、关注点和成就。

只要有一个捍卫知识生产者“专业精神”的堡垒,并向“业余”生产者(因为网络)开放……这些变化,将引导我们走向一个新世界,在那里,知识、权力和生产能力都将前所未有地分散。 [6] Web 2.0 以诸多重要方式改变着公众史学,而这句引言表现了最具意义的一种。 [7] 它揭示出,公众史学家作为作者、“普通人”作为受众的身份,正在转变。普通人正在借助网络工具塑造过去,而公众史学家则要报告、评论这些变化,并对其有所贡献。唐 · 塔普斯科特(Don Tapscott)和安东尼 · 威廉斯(Anthony D. Williams)曾断言,这意味着“知识、权力和生产能力都将前所未有地分散”,而虚拟空间中大量历史作品的涌现,也支持了这一观点。 [8] 这些作品几乎诞生在全球各个角落,作者也形形色色,从知识分子、管理顾问到救护车司机。 [9] 但是,如果认为 Web 2.0的影响仅仅是分散生产力,可能就错了。它还能让人们会聚一堂,共同创造一种新史学。这种全新的公众史学线上世界,并不缺少公众史学领域最初拥有的那种标志性的细致和活力,而且也一如既往地面临着该领域中复杂的参与、受众和宣传等问题。

以不久前的“博物馆日”(Museum Selfie Day)为例。这是博主及文化爱好者马尔 · 狄克逊(Mar Dixon)想出的奇妙点子,2014 年 1 月,一万多人参与了这项活动。这项活动的想法其实很简单——在博物馆一张,然后贴上“博物馆”的标签,发表到推特上。狄克逊的目标是吸引人们走进博物馆,提升博物馆形象,尤其是在经历了有关削减经费的公共争论之后,以这种新颖的方式帮助人们了解过去。从俄罗斯到澳大利亚,从英国到卡塔尔,成千上万的人贴出高举入馆号码牌的照片。 [10]“博物馆”增进了人们对博物馆展品的感情;馆中的艺术品(还有照片中的人)脱离原有背景,成为引人注目的焦点,而观看这些照片的人往往不在意这些展品的历史背景。尽管有人批评这种实践方式牺牲了“有意义”地了解历史的方式,而让“捕捉过去”具有优先权,但不少历史学家仍相信“博物馆日”具有积极意义小学写作训练方案。 [11]

公众史学家埃米莉 · 奥斯瓦尔德(Emily Oswald)也参与了这一活动,在描述自己的行为时,她指出,这种非常规策略,实际上破除了吓得“普通人”不敢走进博物馆的许多障碍。她认为,“一张好的照需要拍照者和看照片的人仔细观察展品或艺术品”,这因而诞生了一种全新视角,个体同某一潜在的无生命对象也产生了关系。 [12] 奥斯瓦尔德还反思,这种简单的“”技术是如何挑战了权威。1 月 22 日,许多普通民众受邀而来,他们安置文物、策划展览,扮演通常由博物馆管理者扮演的角色。于是,未经任何历史学训练的人们开始传播他们关于过去的理解,这获得了极大的公众关注,其程度远超任何“专业”历史学家的想象。 [13]

公众可以并且应该参与创造过去,这种观念并不新鲜。20 世纪 90 年代,口述史学家迈克尔 · 弗里施(Michael Frisch)就提出“共享权威”(sharedauthority)的概念,并以此描述了一种创造历史的理想方式。历史学家不应该只是向大众传播历史知识,而应该同普通人一道工作小学写作训练方案。过去应该被视为一种变动不居的过往社会状态,历史学家应该与公众合作、交流观点,这样一个人的专业才能与他人的需要、渴望和文化知识相碰撞。[14] 弗里施的观点在 20 世纪年代相当有影响力。它激励了英国的“大众博物馆”运动——居民可以将个人收藏交给当地博物馆展出。 [15] 它还预示了口述史的领域不断扩大,将有助于号召人们关注少数族群的历史,呼吁更多的人参与公众史学。

究竟是什么改变了公众史学,并为其未来创造了诸多可能性?回答这个问题,首先要理解新技术加速这种趋势的方式。从更具道德色彩的观点而言,即人们应该被“允许”在创造自身历史的过程中发挥作用,无数非专业人士正以自己的方式活跃地研究历史。就像约尔马 · 卡莱拉(Jorma Kalela)所断言的那样:“Web 2.0 已经残酷地证明了为历史研究工作设置学术门槛是多么徒劳。” [16] 历史也可以在没有历史学家参与的情况下,通过数据媒介被创造、获取和调整,因此历史学家们不得不面对共享权威和公众参与的事实。通过网络数据库和史学材料的数字化,普通人可以调取原始材料。他们还可以通过推特和博客这样的虚拟平台,生成网页,分享观点。推特账户 @HistoryInPics 已经充分阐释了什么是这种全新的、“的”历史学产物的透明空间——其中人人都是自己的历史学家。 [17] 这个网站分享老照片,每两小时就有一张新图片贴出。网站的创始人主要贴那些展现名人和著名事件的照片。但是他们并没有标注这些照片的来源、被修改的日期以及人物的历史背景。尽管存在这些明显缺陷,但这家网站的浏览人数仍是国会图书馆的两倍。两个十几岁的男孩创办了这家网站,他们每个月可以从这家网站和其他互联网项目中最多获利 5 万美金。 [18]

历史学家并没有忽视这类网站的成功和流行。比如,贾森 · 施泰因豪尔(Jason Steinhauer)就承认:“我们(受训练的专业人士)有点嫉妒……我们想让人们同我们的藏品和观点展开互动……公众史学组织已经投入了大量资源、委托了众多研究项目,以期获得民众的广泛关注和参与,而那两个男孩不到两个月就获得了。” [19] 从专业史学家的角度来看,这种“历史”的影响力之所以令人不安,是因为其缺乏历史深度和学术严谨小学写作训练方案。施泰因豪尔不无担心地回应道,这种“反复无常”的公共历史具有欺骗性和操纵性。@HistoryInPics 自称是“历史”,但缺乏对过去的批判性研究、对材料的深入分析或者任何证明照片重要性的证据——除了浏览者的一些主观的情绪反应。这样想的不止施泰因豪尔。在检验“公众史学新方向”的《公众史学研究》( Public History Review )最新一期中,美国历史学家詹姆斯 · 加德纳(James B. Gardner)进一步指出,历史学家正在经受一种威胁,这种威胁就来自他们同意赋予公众的“彻底信任”(radical trust)。“彻底信任”不同于弗里施所想象的“共享权威”,它要求历史学家完全放弃自身权力和影响力,让公众“决定公众史学的未来” [20] 。就像加德纳所说:“彻底信任不允许我们有所保留。如果我们(历史学家)调整或者筛除未经编辑的、未经审查的观点,那么就等于破坏了这种信任。” [21] 加德纳想象,未来,我们将失去历史学家和“真实”的历史;因为如果公众拥有了全部权威,历史学家也就失去了参与塑造过去的机会。加德纳还预言,公众将根据自己的设计,利用过去来加强他们自身的期待与偏见。“历史”将明确意味着重组关乎当下目标的事件,并变成毫无真实可言、毫无历史意义的东西。 [22]

公众对历史学家及其工作的误解,令上述灾难般的未来景象进一步恶化。近期,澳大利亚的一项研究表示,绝大多数普通人根本不了解受过学术训练的历史学家在做什么,只知道他们研究“故纸堆”公文写作怎么写。 [23] 因此他们相信,历史学家本身也是过去的一部分,是一个更加古老、静止、脆弱且不变的时代的遗迹。但是,大多数从业者都认为,这种想法错得离谱。历史学家比大多数人都更了解那些改变历史、塑造当下的社会力量的影响。的确,就像伊恩 · 麦卡尔曼(Iain McCalman)所言:“估量和解释这变迁是历史研究的核心问题。” [24] 公众历史学家尤为关注过去与当下的互动。他们总是不得不回应公众不断变化的需要——虽然,20 世纪 70 年代以后,什么和谁组成了“公众”这个问题的答案本身就千变万化——因此,他们已经有更加充分的准备,以满足用户原创历史Web 2.0 的要求。 [25]

还有一个鲜有提及的重要观点,即历史学家难免受当下影响。[26] 尽管这是一句大实话,但这种观点直到最近才被学界大多数人所接受,而学界以外的许多人士仍有疑虑。19 世纪以来,历史学被视为一项“学术”追求,认为历史学家只是历史的搬运工的这种观点一直很有影响力。但是,要做到完全公正,就意味着历史学家在某种程度上,要不受恼人的外部影响、现实的需要与渴望的干扰。今天,历史学家意识到,不可能达到这种完全客观的标准。学者们可以平衡观念,考虑材料的价值,并试图尽可能地接近过去,但是他们并非全知全能。历史学家依照他们受到的训练、受众和兴趣书写历史,还要响应无数的外部压力。 [27] 正如希拉 · 菲茨帕特里克(Sheila Fitzpatrick)所承认的那样,历史研究的过程中,“没有凭空产生的观点” [28] 。如果我们将历史学家放回历史之中,承认他们是进行创造,并响应自身背景的活跃力量,那么就能对公众史学产生更加乐观的解释。 [29] 历史学家已经在迎接挑战,并且在充分利用数字化时代提供给他们的机会。

不只是“公众”在探索新媒体平台提供的可能性。虚拟空间中历史的书写和传播一直呈扩散状态,而且这种趋势尚未呈现疲态。尽管互联网是 20 世纪年代才出现的事物, [30] 但丹尼尔· 科恩(Daniel Cohen)和罗伊· 罗森茨威格(Roy Rosenzweig)提醒我们注意,现在“几乎所有历史学家都已将计算机视为基本设备” [31] 。专业和公众历史学家都利用数字工具获取资料和文献,同全世界的研究者和公众联系,并将自己的历史研究补充到海量的网络信息之中。同数字媒体打交道的渴望,让科恩和罗森茨威格看到了机会,他们利用作为公众史学家和大量使用新媒体的经验,写成了一本手册:《数字化史学:如何在网络上汇集、保存和展现过去》( Digital History : A Guide to Gathering , Preserving and Presenting the Past on the Web )。这本书证明了数字化现象已经横扫整个学界,同时也将这种趋势永远保存了下来。这本书通过一种循序渐进的编排方式,让历史学家们掌握使用大多数新工具的方法,它还包含了各种复杂问题,比如如何设计吸引人的网站和有关版权法的内容。这本书可以在线浏览,大多数参考资料都能链接到原始文献。如此一来,所有读者都可以自行获取这本书及其材料。 [32]

科恩和罗森茨威格使用的这些数字技术,让公众有机会当着他们的面批判性地阅读这部作品。比如,数字参考文献(digital referencing)就是一个明显的例子。该技术可以让读者实时获取某位历史学家使用的材料,这改变了公众阅读史学作品的方式。澳大利亚研究者保罗· 阿什顿(Paul Ashton)和保拉· 汉密尔顿(Paula Hamilton)的作品已经指出,公众更愿意将权威赋予那些利用往昔物质痕迹(原始资料)的历史学家。人们认为原始资料更加可靠,因为它是过去的真实遗迹,是当下与过往时代之间的有形联系,这使得他们所支持的历史作品具有合法性。 [33]数字参考文献不仅仅是注释,它还一键链接起了读者和资料。结果,数字参考文献给历史著作添加的这种材料维度,让历史学家的发现在大众眼中具有了合理性。

受众因为可以轻易获得这些材料,所以就可以在解释过去的过程中有所作为。阿什顿和汉密尔顿的研究揭示出,人们如果觉得他们可以插入些内容或者掌控叙事,就会倾向于信任那些信息。 [34] 数字史学和超链接,让人们有机会评价材料,进而评价历史学家对资料的解释。“公众”就拥有了一个空间,与历史学家一道建构和塑造他们自己对过去的理解。这是对数字史学及其可能性的积极评价,但并没有忽略这样一个事实,即在虚拟世界,仍有更加重要的问题需要克服。批评者认为,学术门槛在数字世界里依然很普遍。很大程度上,历史学家的作品仍然只能通过严格控制获取途径的网站下载,比如 Proquest 或JSTOR,用户需要付费或提供学术背景才能获取文献。 [35] 此外,大多数史学作品仍然以传统书籍的形式出版。就像詹姆斯 · 威廉 · 布罗德曼(James WilliamBrodman)写道:“许多作者只有在不能再翻印的情况下,才同意出电子版。那些胆大到只出版电子版的学者,未来也许会承受偏见。” [36]

这些问题很严重,会影响公众史学家对 Web 2.0 的潜力的掌控。但是,不应该忘记,我们已经取得并将继续获得的重大进步。不久前,所有的史料和史学研究都还是实体的,而现在,“事实上,所有学术期刊都有网络版……所有的历史档案馆、历史博物馆、历史学会、古屋、历史遗址——甚至最小的那些——都有网站” [37] 。尽管许多历史学家仍然偏爱以实体方式出版专著,但也会在网上发布相关信息,比如书评、概要或者摘录。谷歌图书(Govgle Books)涵盖了无数在线文献,其中数千本历史图书可以免费阅读。 [38] 亚马逊网站上也可以免费阅读一本书的几页,图书馆也开始进入数字时代。 [39] 公共图书馆提供网上资源,包括为顾客订阅诸多非免费期刊。 [40] 比如在 Academia.edu 这样的学术网站上,历史学家可以发布论文,并向公众公开展示。史学作品在网络上的扩散,以及计算机文化的迅速普及,意味着历史学正前所未有地接触公众并与之互动。[41] 公众史学家已经完全进入了虚拟时代,没有退路可言。

前文触及了公众史学在数字领域中的一些可能性,不过还有一个至关重要的问题需要进一步仔细研究。首先要承认,Web 2.0 为历史学转变为对话平台提供了新机会,在这个平台上,受过专业训练的成熟的历史学家可以合作建构过去。自从 20 世纪 70 年代当代公众史学开始以来,这种发展几乎无法估量。公众史学曾被视为一条单行道,即受过训练的历史学家将专业历史知识赋予大众。 [42] 实际上,最迟到 1998 年,格雷姆 · 戴维森(Graeme Davison)就将公众史学定义为“受过专业学术训练的历史学家的实践活动,他们为公共机构工作,或者是不属于学院的自由作家” [43] 。但诸如此类的定义,并没有将公众史学算作“将过去建构为历史的一种社会途径” [44] 。也没有意识到,公众史学有能力“让公众与民族参与构建自身历史” [45] 。Web 2.0 做到了。

悉尼辞典和历史钉这两个网站,为研究这种公众且专业的历史创造,提供了极具意义的案例。按照网站创办者的说法,悉尼辞典是一个自由的“多媒体城市百科全书,以数字格式展现大都市悉尼的历史” [46] 。它的主要内容是文章、一手与二手材料,包括口述史、声音、图像、影像、地图公文写作怎么写、文件及其他多种媒介。除了如此众多的“度”补充材料,悉尼辞典还有一大特色,即提供一幅当今悉尼的虚拟地图,有关悉尼过往的遗迹和信息都被标注在地图相应的地理位置上。不同材料前所未有地汇聚在一处,形成了一座丰富而复杂的资料库。就像前文讨论过的带有超链接的参考资料,该网站的设计也鼓励用户交流,鼓励公众对材料进行解释。文章内容和程序决定了该网站将如何运作,也保证了它可以让这种合作行为更加深入。 [47]

尽管一开始,大多数文章都被委托给专业历史学家写作,但是网站虚拟大门很快就向“嚷嚷着要参与”的普通民众敞开了。 [48] 现在,各行各业的投稿人可以自行选择主题,讨论他们认为重要的悉尼历史,这提供了理解过去的独特视角。因此,悉尼辞典不仅提供有关各个地区的信息,也反映了公众和专业写手的兴趣,汇聚起了各种社会意义。受过学术训练的历史学家和“业余爱好者”可以一同展示各自的史学作品。这些作品可以被直接引用,或者通过链接关联,显示这部作品是如何被理解和接受的。任何人都可以给编辑写信,提出论文修改意见,并进一步修正历史材料和网站可探索的其他途径之间的关系。悉尼辞典将历史视为一项正在进行的、没有明确终点的计划。它超越了印刷品的物理限制,可以轻松地补充、重写信息,并对其进行讨论,跟上学界的最新进展,满足浏览者的需要。不同作者、读者、编者以及新旧学术研究之间的持续对话,都支持着一种创造历史的公共形式。 [49]

不同于维基百科之类的其他参与式网站,悉尼辞典的内容并非实时发布,而是要通过编辑程序才能公布。文章覆盖面很广,从正式的短文到更具对话性的题目。但是所有的信息都需注明参考资料,有些甚至直接链接到数字资源。更具透明性的是,作者都署名,浏览者可以在线看见他们的资格证书。

来自悉尼辞典的莉萨 · 默里(Lisa Murray)和埃玛 · 格雷厄姆(EmmaGrahame)认为,这些程序确保了网站“包含一个共享权威程序,而非随着 Web 2.0 引入的极端信任而肆意妄为” [50] 。在这种虚拟环境中,人们并不认为公众观念具有唯一权威性,或者是比专业史学作品拙劣的历史解释。无论是专业还是“业余”史学作品,都要满足一定标准才能在网站上占据一席之地。这意味着,它并不是全然的,因为文章都要经受自上而下的约束,但这自有其好处。这些标准赋予悉尼辞典权威性,因为它控制了网上材料的内容和质量。虽然所有的条目都并非自动被打上公认“知识”的印记,但是所有投稿都一视同仁。这确保了人们不需要解释过去的学历资格,他们只需要书写“良”史。这还意味着,入选的“公众”作品将会因经历过这重审核而更具分量。 [51]

相比之下,历史钉对于上传网络的东西就没那么多限制。该程序利用谷歌地图,允许任何人将老照片、回忆、录音与其他数字资源,“钉”(pin)到各自相关的地图位置上。上文提到,悉尼辞典也拥有类似的“时间绘图”方案,但是历史钉是全球范围的,并且没有设置学术标准。用户需要做的,只是通过脸书、推特或者谷歌账户登录网站,就可以立刻上传内容。仅仅从上面的描述来看,历史钉似乎没有为历史学家留下参与公众历史创造的空间。来自全世界各个社群的用户,不用寻求历史学家的意见和帮助,也不必满足学术标准,就可以发布任何他们喜欢的历史内容。 [52]

面对这项挑战,公众史学家们并没有靠边站,满意地看着历史在没有他们参与的情况下被塑造和改变。历史学家正在不断寻求新的参与方式,在“用户生成的世界中”找到位置,证明自己仍有价值。[53] 比如就有许多史学专家活跃在历史钉上,补充发布自己的内容。一些代表博物馆和档案馆一类机构的历史学家,贡献尤为卓越,他们从各自的收藏中为网站补充了无数材料。尽管历史钉没能为公众史学家提供专门的权威角色,但是他们依然选择进入这个数字平台。他们“钉”上的材料的确能帮助我们绘制历史,他们提供的信息也成为与大众对话的一部分公文写作怎么写。公众史学家的材料成为网站的众多普通用户评论帖子的切入点,网站还鼓励他们在看过历史学家贴上的内容后,分享自己的图片、难忘的记忆和故事。历史钉计划的庞大范围很容易让一些用户晕头转向,历史学家的贡献还可以帮助这些用户轻松上手。

历史钉已经变得不再是纯粹的线上平台,它还在制定项目促进社区参与网站建设。2012 年,英国雷丁(Reading) 就启动了这样一个计划。当地志愿者与历史钉的代表们共同研究了解这个网站,然后志愿者们利用学到的技巧帮助人们提高对雷丁历史的认识。“不同辈的志愿者和拥护者们”同社区密切协作,分享雷丁的过去,向人们展示他们可以如何利用历史钉补充自己的故事。 [54]

在“钉”雷丁历史的活动中,雷丁博物馆是主要的社区搭档,公众史学家也贡献颇多。但是,在参与该项目的过程中,这些史学家必须走出对历史学家和历史之间的关系的传统理解。博物馆馆长通常扮演领导的角色,决定如何在展览中描绘历史。就像伊丽莎白 · 施拉特(N. Elizabeth Schlatter)所说,他们的权威通常依赖于一种信仰:“应该由一位具备必要知识和经验的专家,来选择与展示物品、经验和人物。” [55] 在雷丁项目中,公众史学家的声音仅仅是众多声音中的一种,他们的历史解释也并非决定性的叙事,他们的工作是同普通人一起工作。他们指导和告知参与者信息,但是最终的任务是赋予人们工具,让他们自行发现历史。

在雷丁的历史钉项目中,历史学家的合作型角色表明,公众史学家同公众以及过去的关系发生了转变。许多公众史学家认为,历史学家不再是公众史学项目的核心,约尔马 · 卡莱拉就是其中一人。历史学家的“基本角色是提供专家意见的人” [56] :我们(历史学家)的主要贡献不只是传递知识,更是鼓励并支持非专业人士参与历史学——随时效劳。 [57] 这在历史学界依然是个有争议的话题。这种观点并不意味着“公众史学”不再是一种由专业历史学家进行的实践。许多公众史学家仍领导着公众史学项目,并因其专业而受聘。 [58] 如 20143 月,美国国民信托(The American National Trust)要求历史学家参与一个有关气候变化和保护的论坛。他们要求研究者们应付当前问题,并进入“一场[59]对话,有关……可持续性与气候变化的公众历史以及平衡维护的问题” 。公众史学家身上这些彼此竞争的角色说明,公众史学的“领域”正在扩大和变得多样化。因为历史学家要响应“用户生成的历史”和数字世界带来的压力,他们的身份将更具流动性、更加难以定义。在创造历史的公共进程中,他们可以同时担任权威、顾问、指导、教育家和参与者的角色。Web 2.0 已经迫使公众史学家们面对有关他们工作意图的相互冲突的观点,因为这些意图的差异比以往更加清晰,也给他们造成了更大的压力。

博客是一种新数字媒介,我们可以从中洞察公众史学家的地位,以及普通人对其过去的理解。博客是免费的网上平台,供个人发布想法和观点。正如迈· 康尼夫(Michael Conniff)所说,博客按照时间倒序排列,最后发布的内容就可以被最先看到,并且内容通常未经过滤,帖子的语气不怎么正式,还带有其他网站的超链接。 [60] 1998 年,全球还只有不到 50 个知名博客,而 2006年,估计全网的博客数有 5740 万,这个数字还会继续增加。 [61] 历史学家斯蒂芬妮 · 何(Stephanie Ho)已经意识到了这些资源的重要意义,并开辟了一种新的研究路径,利用博客揭示人们理解过去的方式。她以新加坡为研究对象,论证了可以利用博客创造一种公共的、参与式的历史文化,因为博客允许普通人彼此对话、分享对于过去的解释。虽然对于帖子的内容存在一些限制——比如,“煽动性”和公开的评论会受到新加坡政府监督——但博客仍然提供了理解历史的新途径。博客可以将历史范围从学校里教的民族和历史,扩大到个体和经验的历史,并通过分享有关“他们的”历史知识,将人们联系在一起。

斯蒂芬妮 · 何的文章利用了公众史学中的一些基本传统。20 世纪 90 年代,美国历史学家罗伊 · 罗森茨威格和戴维 · 西伦(David Thelen)率先研究普通人是如何思考过去的,从那以后,这个主题就一直很热门。他们的项目以美国为研究对象,但类似的研究项目已经在全世界展开,最近的一项研究在加拿大, 2013 年才结题。 [62] 不过,之前的研究基本依赖采访和问卷调查,以此理解人们在日常生活中如何利用过去。斯蒂芬妮 · 何的研究则是利用网络论坛、个人和社区会为自己创造数字资料,因此不需要历史学家介入搜集证据。网络论坛展现出人们正如何以自己的方式,利用网络创造、理解过去,并与之互动,因此开辟新天地。它还改变了历史学家在研究中的角色,使其从一个完全与“公众”互动的参与式收集者,变得更像观察者,去分析摆在面前的材料。

尽管这也是 Web 2.0 改变历史学家与公众之间的关系的一种途径,但博客不只是提供了某种复杂材料。历史学家也利用这一网上平台反思、讨论和面对影响其研究领域的问题。美国公众史学委员会(The National Council of Public History,NCPH)的博客 History@Work 就是这样一个网站,鼓励“来自公众史学不同领域的人们”,“分享观点和新闻……创造通向数字化未来和其他出版工作的桥梁” [63] 。博客这种形式本身就便于批判性反思和讨论。按时间倒序排列和帖子实时上传,意味着历史学家可以跟上自己研究领域中最新的新闻、事件、观点和项目。本文开头提到了博物馆日活动,History@Work 让这个活动在诞生不到两个月就变得广为人知。尽管很久以来,历史学家之间的讨论主要通过期刊论文和会议进行,但上述例子表明,写博客也有难得的优势。召开会议要投入数月的组织时间、差旅费、研究和经费。期刊论文的发表也需要大量研究和至少三个月、有时数年的同行评议过程。因此,可以如此迅速地写作一篇关于博物馆日,且能免费获取的论文,这本身就清晰地说明,网络加强公众史学家之间的沟通的力量空前强大。

博客除了作为专业论坛,还为历史学家提供了一个场所,可以试验、创造并直接响应影响公众历史创造的问题。博客并不会取代或与期刊论文竞争,实际上,博客的设计正好意味着它们无法满足学术标准,因为其规定的字数短、语气不正式,更无法提供参考文献。许多历史学家都觉得,自己必须保持一副公共权威形象,这样才有合法性地位。在这样的背景下,博客这个新舞台提供了无数可能性。 [64]博客让历史学家可以自由地发问、无所顾虑地讨论,并承认由于平台的非正式性、对话性的特质,他们的回答并不全面。这些网站是“进行中的工作”的家园,因此可以涉及一些公共项目,如果在其他地方,这些项目会让他们的历史学家身份变得复杂、可疑或被削弱。虽然 History@Work 拥有大量有关公众历史创造的材料——普通人在博客里为自己创造历史,但很多人都注意到了定义公众史学的困难。

比如,在 2014 年的一篇帖子里,一位历史学家思考了“原声摘要历史”(sound bite history)。“原声摘要历史”涉及被压缩的、音讯 – 视频叙事,数年的历史可以被“总结”成几分钟。历史学家并没有创造这些影像,但无数浏览者都能获得这些剪辑。泰勒 · 普里斯特(Tyler Priest)在一篇不到一千字的帖子中针对这种现象做出了分析。尽管他指出这种历史有益于通识教育,但也研究了当这种媒介不能被历史分析所调和的时候所展现出的危险。因为如果没有学术深度,这些帖子会制造出广泛的一般化观念,而这会扭曲历史。如果叙事只是用信息轰炸读者的大脑,而不促使人们对所触及的问题进行任何深入理解,一些关键事实就错了。

普里斯特很明显将这种公众“历史”视作一种威胁,一种对历史学家教育者身份的威胁,也是对历史准确性的一种挑战。但是他也承认其影响,以及它是如何帮助人们塑造了对于往昔的公众理解。就像这个例子所表明的那样,博客这样的新媒体平台为历史学家提供了广泛的可能性。它们远未侵蚀公众史学领域,反而提供了新资料,推动了更具反思性的历史学实践。 [65]

Web 2.0 是一股无处不在的力量,它正塑造着,并将在未来继续塑造公众史学。它已经改变了公众史学家与公众交流,以及他们与往昔交流的方式。它已经向全世界无数人传播了成千上万的历史观念。它为有关过去的争论提供了出口,并且将人们以前所未有的方式联系起来。当这些新的虚拟平台对公众史学领域产生不可撤销的改变时,往昔的数字化未来也就不存在任何。历史学家绝不是“合作(在线)或消亡”,而是与公众选择走进虚拟世界,以多种多样的创造性方式利用网络。 [66]普罗大众为线上历史学做出了贡献,历史学家也承认这一点,并回应大众的观点,为数据库补充自己的历史研究。人们用无数种方式利用互联网研究过去,Web 2.0 提供的机遇和挑战将催生更加清醒、具有反思性的历史创造形式。

说到数字“”,新闻记者列夫 · 格罗斯曼(Lev Grossman)曾写道:“Web 2.0 是一个巨大的社会实验,就像任何值得一试的实验一样,它也可能失败。谁都是摸着石头过河。”但也正因如此,公众史学的未来才令人兴奋。 [67] 我们正面临新领域。因为网络的种种压力,“历史学家需要面对……文本质量、可靠性、可读性、研究的被动性和不易理解等问题” [68] 。前路漫漫,但历史学家已经探索了这些挑战。他们正运用公众和网络,身处公众与网络之间,与公众和网络并肩探索。互联网和公众史学,同“用户生成的世界”的关联极为紧密。伴随着这些通过利用 Web 2.0 探索过去而取得的进步,我们不可能不将互联网视为公众史学未来的重要组成部分。

[7]Ibid. 尽管这句线 从思想上对传统商业,比如印刷业的影响,但也同样适用于数字化世界的公众史学。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186